【2026】節分の日とは?今年の方角は?由来や食べ物、過ごし方について

節分の日に恵方巻を食べて豆をまくということを知っている方は多いかもしれません。しかし、節分の由来や意味を理解している方は実は少ないのではないでしょうか。ここでは節分の由来や2026年の恵方巻きの方角、由来や過ごし方について詳しく説明します。節分の意味を理解して親子で楽しく過ごせると良いですね。

本ページはプロモーションが含まれています

目次

節分の日とは? 意味や由来は?

「節分」という言葉はもともと、季節のわかれ目を意味するものでした。1年に4度ある季節の変わり目である「立春・立夏・立秋・立冬」のそれぞれの前日を節分と呼んでいました。

その中から立春だけを「節分」と呼ぶようになった由来は、昔は今のお正月ではなく立春から1年が始まっていたため、とされています。今でいう大みそかに当たる節分の日に、邪気を払って新しい年を迎えるための行事が「節分」なのです。

2026年の節分の日はいつ?

2026年の節分の日は2月3日(火)です。

節分といえば2月3日が一般的ですが、実は毎年2月3日だと決まっているわけではありません。節分は「立春の日の前日」と決まっているので、年によって変化します。

立春の日は太陽の角度によって異なります。立春が2月4日になることが多いため、3日が節分になる確率は高く3日を節分の日だと覚えている人が多いかもしれません。しかし、2月2日や4日の年もあるのです。

2021年の節分は2月2日でした。これは124年ぶりの日程だったそうですよ。

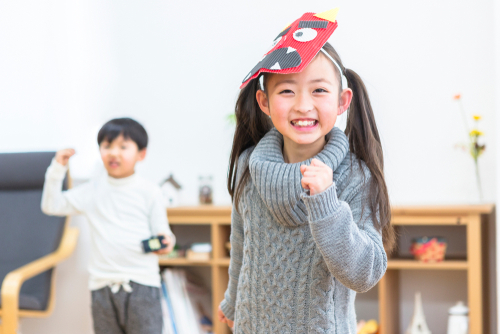

【体験談】節分の日はどう過ごす?

節分の日の過ごし方は、家庭によりさまざまです。どのような過ごし方があるのでしょうか。ままのて編集部に寄せられた先輩ママの体験談をご紹介します。

我が家の節分も子どもたちと思いっきり豆まきをして楽しみます。きょうだいで鬼のお面を取り合って、家じゅうに豆まき合戦をして大変なことになりますが…。

福豆があまり好きではない子どもたちには、チョコがけ福豆を用意します。もちろんそれはまかずに食べるためだけのものです。

スーパーやコンビニで恵方巻きを買ってきて、節分の日の夜に家族みんなで食べます。子どももしゃべらないようにして一生懸命食べていますよ。

節分の日を1年に1回のイベントとして、子どもが楽しく過ごせるようにいろいろな工夫ができそうですね。

節分の日の過ごし方:豆まき

節分の日といえば子どもたちに馴染みが深いのが豆まきですよね。家族の楽しいイベントのひとつでしょう。

ところで、節分の豆まきの由来を知っていますか。実は節分の日の豆まきには、たくさんの由来と意味があるのです。

豆まきの由来は?

節分の豆まきの由来は、元々中国から伝わった風習だといわれています。昔は、季節の変わり目に邪気が入りやすいといわれていました。

新しい年の節目である立春(今でいうお正月)が来る前に、邪気を払って福を呼ぶ意味で追儺(ついな)という行事が行われていました。これがのちに節分の日に豆まきをする由来となったのです。

豆の種類とまく時間は?

節分の豆まきに使う豆は「炒った豆」を使うのが正しいとされています。これには、生の豆をまいたときに、拾い忘れた豆から芽が出てしまうと縁起が悪いからという由来があるようです。節分の福豆として売られている大豆は炒ったものなので、そのまま使っても大丈夫でしょう。買ってから節分で使うまでのあいだは神棚にあげておきましょう。神棚がない場合は高い場所で大丈夫です。

鬼がやってくる時間は節分の夜だといわれているので、豆まきは節分の夜に行います。家族の豆まきといえば、パパが鬼のお面を被って子どもが豆を投げるイメージがありますが、本来は豆まきをするのは一家の長の役目とされています。年男や年女、厄年の人が行うのも良いそうですよ。

豆のまき方は?

豆のまき方に正しい順番があるのを知っていますか。

1.まずは玄関をあけ、内側から外にむけて豆まきをします。

2.次に窓をあけて豆をまき、鬼を追い払います。

3.そのあと、玄関の外に出て、家の中に福を呼ぶように豆をまきます。

4.終わったら、自分の数え年(年齢プラス1粒)の豆を食べます。

豆を食べるときは、恵方巻と同じように無言で食べなければいけないといわれています。ここまで全部が終わった後に、豆を拾って片づけて、終了です。正しい豆まきの方法を紹介しましたが、子どもたちと楽しく豆まきができればそれが一番ですね。

豆まきの正しいかけ声は?

外に投げるときは「鬼は外」、家の中に投げるときは「福は内」をそれぞれ3回ずつ言いながら家を回ります。豆をまくのは先頭のひとりで、他の人は後ろでかけ声だけをかけます。子どもたちに豆をまいてもらって、後ろでパパママは声で応戦するのが良いかもしれませんね。

まいた豆は食べても良い?

部屋の中にまいた豆は神棚の豆をいただくのと同じ意味があり、拾って食べると1年無事に過ごせるといわれています。しかし、落ちたものを拾って食べること自体に抵抗がある方も少なくはないでしょう。

実はこれにも深い意味があり、「落ちた豆を拾って食べることができるほどに部屋をきれいにしておけば幸せになる」といわれています。豆まきをする前には拾って食べても大丈夫なように、しっかりと掃除しておくと良いですね。

地域によっては節分豆を年の数だけ食べるといった風習がありますが、豆やナッツ類は窒息や誤嚥(ごえん)の可能性があるため5歳以下の子どもは食べないよう消費者庁から注意喚起がされています。(※)5歳以下の子どもには、節分豆をそのまま与えないように注意しましょう。

豆まき後の掃除を簡単にするコツは?

豆まきは年に一度の楽しいイベントですよね。しかしその後に待ち構える掃除が億劫だという方は多いのではないでしょうか。なるべく掃除を簡単にするための工夫を紹介します。

・あらかじめ小さなビニールに入れた豆をまく

・殻付きの落花生をまく

・豆の代わりに個包装入りのお菓子をまく

・外に向かってまく場合はベランダにまく

・豆まきをするのは1部屋限定にする

・豆をまく部屋にビニールシートや新聞紙を敷いておく

・拾った数を競うゲームにして子どもに豆を拾ってもらう

子どもが喜ぶ!節分におすすめ商品

内容量:約42g(12袋入)

升風の箱に入ったたまごボーロです。まいても部屋が汚れず、節分用の炒り豆が固くて食べられない小さな子どもにぴったりです。お友達へのプレゼントにも喜ばれますよ。

サイズ:80cm

上からスポッとかぶるタイプの鬼コスチュームです。フードをかぶれば、鬼の角が頭からにょっきり。首元や裾はゴム仕様になっているので、1~2歳ころまで使えます。

節分の日の過ごし方:恵方巻

節分のお楽しみ、豆まきの次はやっぱり恵方巻ですよね。無言で食べるのがおかしくて吹き出して食べられない子どもたちもいるのではないでしょうか。節分に恵方巻を食べる意味や由来を見ていきましょう。

恵方巻ってどんなもの?

恵方巻とは、節分に食べると福を呼ぶとされている太巻きのことをいいます。元々は関西地方の節分の風習だったのが、近年の流通の展開で全国に知られるようになりました。そしてこの太巻きに「恵方巻」という名前を付けたのは、なんとセブンイレブンだったそうです。

何のために食べるの?

節分に太巻きを1本丸ごと食べるのは「神様との縁を切らないため」という由来があります。また、7つの具が入っているのが一般的で、七福神を指しているのだそうです。とても縁起の良い由来があるのですね。

節分に恵方巻をその年の恵方を向いて1本丸ごと食べることで、願いを叶え、1年無病息災で過ごせるという意味があるのです。

恵方巻の正しい食べ方は?

お願いごとを心に思いながら、食べきるまで無言で恵方を向いて黙々と食べます。途中でやめたりきりわけたりするとご利益がなくなるのだそうです。

とはいえ、子どもたちにとって一度に食べきるのは大変ですよね。小さい子どもが食べる場合は、食べきりやすいように細いものにしてあげても良いかもしれません。くれぐれも喉に詰まらせないように注意してくださいね。

2026年の恵方は「南南東」

毎年変わる「恵方」とはどういった意味があるのでしょうか。

その年の福を司る歳徳神(としとくじん)がいる方角のことを恵方と呼び、歳徳神は毎年住む場所を変えるため、恵方は毎年変わっていくのです。

2026年の恵方は「南南東やや南」の方角です。この機会に子どもとコンパスを持って方角を探すのも楽しいですよ。

子どもが喜ぶ!おすすめの恵方巻

内容:上巻、あなご巻、うなぎ巻、黒毛和牛しぐれ煮巻 各1本

配達予定日:1月24日以降

奈良名物「柿の葉ずし」の恵方巻です。子どもも食べやすいハーフサイズで、4種類の味が楽しめます。日持ちがする冷凍食品なので、通販でも購入しやすいですよ。家族みんなでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

甘いものが好きな方は、恵方巻の代わりにスイーツを用意してはいかがでしょうか。恵方巻を型どったロールケーキは、節分にぴったりですよ。丹波黒豆を使用したロールカステラは、生地に白餡を練りこみ、しっとりと仕上げています。生地に丹波大納言小豆を混ぜ込んだ宇治抹茶風味ロールカステラもおすすめです。

内容量:1本

保尊方法:冷凍

七福神にちなみ、7種類の具材を黒色のワッフルで包んだスイーツ恵方巻です。味が半々で分かれており、いちごジャムやチーズクリームなどの洋のテイストと、抹茶や粒あんでまとめた和テイストのふたつの味が楽しめます。

節分の日の過ごし方:柊鰯(ひいらぎいわし)

柊鰯(ひいらぎいわし)の意味や由来

節分には、柊鰯(ひいらぎいわし)といわれる飾り物を玄関に飾る風習があります。現代ではその数は減ってきましたが、たまに見かけることがあるかもしれません。それにしても玄関に魚の頭を飾るというのは不思議な光景ですよね。これにはどのような意味や由来があるのでしょうか。

柊鰯の作り方&飾り方

柊鰯とは、名前の通り「柊の木に焼いた鰯の頭を被せたもの」です。鬼や病魔から守る「魔よけ」として作られたのが由来だといわれています。

日本では昔から、においのきついものや、とがったものには魔よけの意味があるとされていました。鬼は鰯のにおいが苦手で、家に近寄ることができず、また、近づいてきたときも柊の鋭い枝で鬼の目を刺して家に入れることはできません。この風習は古くからあり、最も古い記録は平安時代といわれます。実に1000年以上も受け継がれてきた風習なのですね。

柊鰯の作り方はとても簡単です。今年の節分は魔よけに作ってみてはいかがでしょうか。

【準備するもの】

鰯の頭と、それが刺せるサイズの柊の枝(葉付き)

【作り方】

1.鰯の頭を焼く

2.焼いた頭を柊に刺し、玄関に飾る

材料さえ揃えば作り方は難しくないので、日本の風習を学ぶひとつとして子どもと一緒に作ってみても楽しそうですね。

柊鰯を飾るのは、節分と立春の二日間が一般的です。地域によって差があるようで、小正月(1月15日)から立春まで飾るという地域や、ひな祭りまで飾るという地域などがありました。なかには「猫がとっていくまで飾る」という説もあるそうですよ。

節分の日が終わったら処分する?

節分が終わったあとの柊鰯の処分はどうしたら良いのでしょうか。魔よけとして使ったものをそのまま捨てるのは気が引けますよね。

塩で清めた後に半紙に包んで捨てるというのが一般的です。その他の方法としては、神社に持っていったり、玄関に埋めたり、灰になるまで焼いて玄関先に盛ったりする方法があるようです。

節分の日の由来や意味を知り、より楽しく過ごそう

節分の行事にはいろいろな意味や由来があることがわかりましたが、節分を子どもたちと楽しむには、難しいことは抜きで良いでしょう。元気よく「鬼は外!」と豆まきして節分を楽しみ季節を感じてくださいね。

しかし節分の日は古くから伝わる日本の風習です。しっかりと意味や由来を知っておくことも必要かもしれませんね。

「どうして黙って恵方巻食べるの?」「鬼っていつくるの?」など、子どもたちの素朴な疑問にも親としてわかりやすく答えてあげられると良いですね。

※この記事は2026年1月時点の情報をもとに作成しています。商品によっては入替や品切れの場合があるので、あらかじめご了承ください。