繊細でひといちばい敏感な子ども「HSC」とは?病気ではない?HSCの特徴や寄り添い方について解説|助産師監修

ここ数年、SNSやメディアなどでHSCという言葉が取り上げられるようになりました。HSCは敏感な子どもに対する名称として提唱されたものです。育てづらさを感じる子どもの親たちのあいだで話題となっているHSCとは、どのような特徴があるのでしょうか。子育てのヒントとなる考え方やママやパパたちの寄り添い方を解説します。

本ページはプロモーションが含まれています

この記事の監修

目次

HSC(Highly Sensitive Child)とは?

アメリカの心理学者が提唱した新しい概念

HSC(エイチエスシー)は、「Highly Sensitive child(ハイリーセンシティブチャイルド)」の頭文字をとったもので、環境からの影響を受けやすくひといちばい敏感な気質を持つ子どもをあらわす言葉です。

これに対し、ひといちばい敏感な気質を持つ人のことを「Highly Sensitive Person(ハイリーセンシティブパーソン:HSP)」と呼びます。

1990年代にアメリカのエレイン・N・アーロン博士が提唱した概念で、日本語では「高敏感者」「ひといちばい敏感な子」などと訳されています。日本では2020年ごろからメディアなどで取り上げられるようになりました。

HSCには音やにおいに敏感であったり、人の気持ちに過敏に反応したりといった特性があります。こうした特性が紹介されると、自分の子どもにあてはまると感じたママやパパたちのあいだでも話題となり、SNSなどを通じてさらに理解が広まっています。

生まれつきの気質

それでは「ひといちばい敏感」とはどういうことでしょうか。たとえば同じ温度のお湯でも、熱いと感じる人もいればぬるいと感じる人もいるでしょう。このように感覚の処理の程度には個人差があり、心理学の分野ではこの個人差をはかる尺度を「感覚処理感受性」という概念で示します。

あまり見慣れない言葉ですね。この感覚処理感受性は簡潔にいうと「敏感さ」であらわされます。アーロン博士によれば、感覚処理感受性は生まれ持って備わった気質なのだそうです。そして、感覚処理感受性が高い人もいれば低い人もいて、感覚処理感受性が高い人をHSC・HSPと呼んでいます。

敏感さが生まれつきの気質とはいえ、HSCにはさまざまな個性が存在しています。内向的で人がいない静かな環境を好むタイプや、外交的で人とかかわるのを楽しむタイプなど、性格はひとそれぞれです。

こうした性格は環境や経験により後天的に形づくられていくもので、「敏感だから内気、敏感だから臆病」と決まっているわけではありません。敏感な気質を理解しそれを強みとしていかしていけば、豊かな個性として伸ばしていくこともできますよ。

病気・障害ではない

HSCはたびたび病気や障害であるという誤解を受けています。こうした誤解が生じているのは、刺激に敏感であること、集中力がないこと、感情の起伏が大きいことなどが発達障害や精神疾患と関連付けて考えられてきたことにあるのでしょう。

HSCは刺激が少ない穏やかな環境であれば、敏感さが際立つことなく冷静に判断しその場にふさわしい行動がとれます。一方の発達障害は、場の空気を読んだり先々を考えて行動したりするのが得意ではないという違いがあります。

HSCの敏感さは病気ではなく特性なので、治療の必要はありません。欧米の研究ではHSCの割合は15~20%、児童では30%にのぼるという報告があり(※1)、3~5人にひとりが該当する一般的なものだと理解しておきましょう。

ただし常にコミュニケーションをとるのが難しかったり、絶望的な不安感を抱えていたりする様子があれば、治療が必要な疾患の可能性があります。早期の支援につなげられるよう、心配なことがあれば病院や自治体で専門家に相談することが重要です。

不登校の原因になることも

HSCの敏感さは人から理解されづらいことがあります。周囲から「がまんが足りない」「わがままだ」という受け止め方をされると子どもの不安が大きくなり、不眠や不登校につながる可能性があります。

とはいえ、HSCだからといって必ず不登校になるわけではありません。敏感さとは関係がないところが原因のこともあるでしょう。子どもが困りごとを抱えていたらその声に耳を傾け、必要な支援を探っていきたいですね。

HSCの4つの特徴

HSCの性質には「DOEZ(ダズ)」と呼ばれる4つの特徴があります。アルファベットは4つの特徴を示す英語の頭文字をとったもので、4つすべてを満たすとHSCの可能性が高いとされています。

「D」=深く考え処理する

(Depth of processing)

「O」=過剰に刺激を受けやすい

(being easily Overstimulated)

「E」=感情の反応が強く、共感力が高い

(being easily both Emotionally reactive generally and having high Empathy in particular)

「S」=ささいな刺激を察知する

(being aware of Subtle Stimuli)

それぞれどのような気質なのかを細かく見ていきましょう。

深く考え処理する

HSCはものごとを深く受け止め、情報をていねいに処理します。「一を聞いて十を知る」ように、ひとつのことを手掛かりにしてその先のことを想像します。

慎重に考えてからものごとに取り組むため、なにかを始めるまでに時間がかかることが多いでしょう。知識を掘り下げることを好み、うわべだけさらっと触れることは嫌う様子があります。

場の空気を読み、自分の行動が人にどのように影響するか考えることは、社会性があるといえますね。物事への探求心が旺盛で、冷静に判断できるととらえることもできます。

・数字の配列などに意味を見出そうとする

・「あれをしたら、こうなる」と常に考えている

・深く考えるため決断に時間がかかることがある

・人生の意味など難しいことを考える

・なんで、どうしてと質問が続く

・年の割に達観した考えを持っている

・大人のような難しい言葉を使う

過剰に刺激を受けやすい

HSCは五感がとても敏感で、感情が強く動きやすい特徴があります。街の喧騒、人の話し声、ご飯のにおいなど、人から見るとささいなことであっても、ストレスや疲れやすさにつながることがあるのです。

大きな音やまぶしい光、強いにおいが好きではありません。雨で濡れた靴下やチクチクした下着をいやがるなど、感覚が敏感だと感じることもあるでしょう。

喜ぶと思ったサプライズも、驚きが勝りとまどいが感じられます。その分、良い環境からの影響も受けやすく、音楽や絵画などの芸術を愛し、料理の繊細な味つけを楽しむといった側面を持っています。情緒が豊かだともいえるでしょう。

・お祭りや遊園地などの楽しいイベントでぐずる

・静かな環境、遊びを好む

・痛み、暑さ・寒さ、気圧の変化にとても敏感

・大きな音や暴力シーンが苦手

・音楽や物語に感動して泣く

・発表会など知らない人の前ではいつもの力が出せない

・皮膚が敏感で衣類のタグや縫い目がチクチクする

・苦手な食感の食べ物は食べない

共感力が高く、感情の反応が強い

人に起こったことでも自分のことのように感じて、影響を受けることがあります。動物の気持ちを察したり、植物の気持ちを想像したりします。

共感力が高いというのは人の気持ちに寄り添えることでもあり、決して悪いことではありません。ただし、周りの負の感情に引きずられすぎないよう、人との距離感や物事との境界線について意識する必要があります。

・友だちやきょうだいが叱られているのを見て落ち込んだり泣いたりする

・人がお腹が痛いと自分も痛みを感じる

・人が喜ぶと自分もうれしい

・食材の肉や魚がかわいそうで食べられない

・テレビや絵本の悲しいできごとに強いショックを受ける

・完璧主義でイメージ通りにいかないとかんしゃくを起こす

ささいな刺激を察知する

HSCは人が気付かないようなことを繊細にキャッチします。その変化が自分に向けられたものと感じて、不安になることもあります。

ものごとをよく観察し変化に気付けるというのは、良い面も悪い面もあります。感じたこと気付いたことを共有し、小さな楽しみを見つけながら不安を取り除いていきたいですね。

・人の表情や声音から感情の機微を察知する

・遠くで聞こえるかすかな音に気付く

・人の髪型や部屋の配置などわずかな違いがわかる

・身体の調子が悪いと大きな病気ではないかと心配する

・イライラやウキウキなど人の感情につられやすい

HSC ママ・パパの寄り添い方

刺激を減らす工夫をする

刺激というと絶叫マシーンや100倍の辛さなど、通常では考えられないようなものをイメージするかもしれません。ところが、HSCにとっては環境が変わることや人の感情が刺激になります。

感覚には個人差があるため、何が子どもにとっての刺激になっているのかを見極め、子どもが刺激だと感じることを減らしていきましょう。たとえば、ママやパパの話し声が穏やかだと安心します。衣類や寝具は肌触りの良いものを選び、おもちゃや映像なども大きな音が鳴るようなものは避けたいですね。

ただし、大人が先読みしすぎて子どもの経験を取り上げないようにすることも大切です。子どものやる気や能力を注意深く観察し、新しいことにチャレンジすることと刺激から守ることのバランスをとることが大切です。そのような繰り返しが、自分をコントロールする力につながります。

問題に直面したときには「あなたには無理なの」とはいわず、目の前の問題にどのように対処したら良いか、一緒に考えられると良いですね。

安心できる声かけをする

HSCにとってはささいな変化が刺激になることがあります。変化は予期せず起こる場合もありますが、あらかじめその後に起こる変化について理解できていると、負担感を減らすことができます。

たとえば予定を知らせておく、思い通りにならないことがあると理解をうながす、計画通りにいかないときは変更した点をていねいに説明する、せかさずに自分で決める時間をつくるなど、情報を整理するための時間を設けましょう。

「いつもと違う調味料で味付けをした」「今日は違う場所に行ってみよう」など、会話によるコミュニケーションで心の準備ができると良いですね。疲れているときには休息をとり、心を静める「ダウンタイム」をとるのも有効ですよ。

ありのままを認める

HSCは常に多くの情報を感じています。そのため刺激が多かったり強かったりすると、情報の処理が追い付かないことがあるのです。この気質を理解せずに「早く早く」とせかしたり、「これくらい気にしないの」と不安や心配をないものとして処理したりすると、子どもは理解されないことに対して不安を覚え、自己肯定感を下げてしまいます。

子どもがなにかを訴えていたら、その言葉に耳を傾け「あなたはそのように感じているのね」と受け止めましょう。そのうえで、どのようにしたいのか、何をしてほしいのかを確認します。

とはいえ、なんでもかんでもいうことを聞けばよいわけでもありません。社会のルールを守れていないなど注意が必要なときは穏やかに説明します。このときママやパパが声を荒げたり、「あなたは敏感すぎるのよ」などと敏感さを責めたりしないようにしてくださいね。

あらかじめルールを決めておくのもひとつの方法です。時間や順番がわかっていれば、順応できることが増えてきますよ。

HSCの知識を深める

HSCであってもHSCではなくても、自分が感じていることを理解されないのはつらいことです。子どもをありのまま認めるためにも、HSCの知識を深めていきましょう。

最近では、日本でもHSC・HSPに関する研究がさまざまに行われており、少しずつではありますが、相談窓口も開設されています。心理学者や医師が手掛ける書籍もHSCの傾向を知る手がかりとなりますよ。

HSCに関する編集部おすすめ本

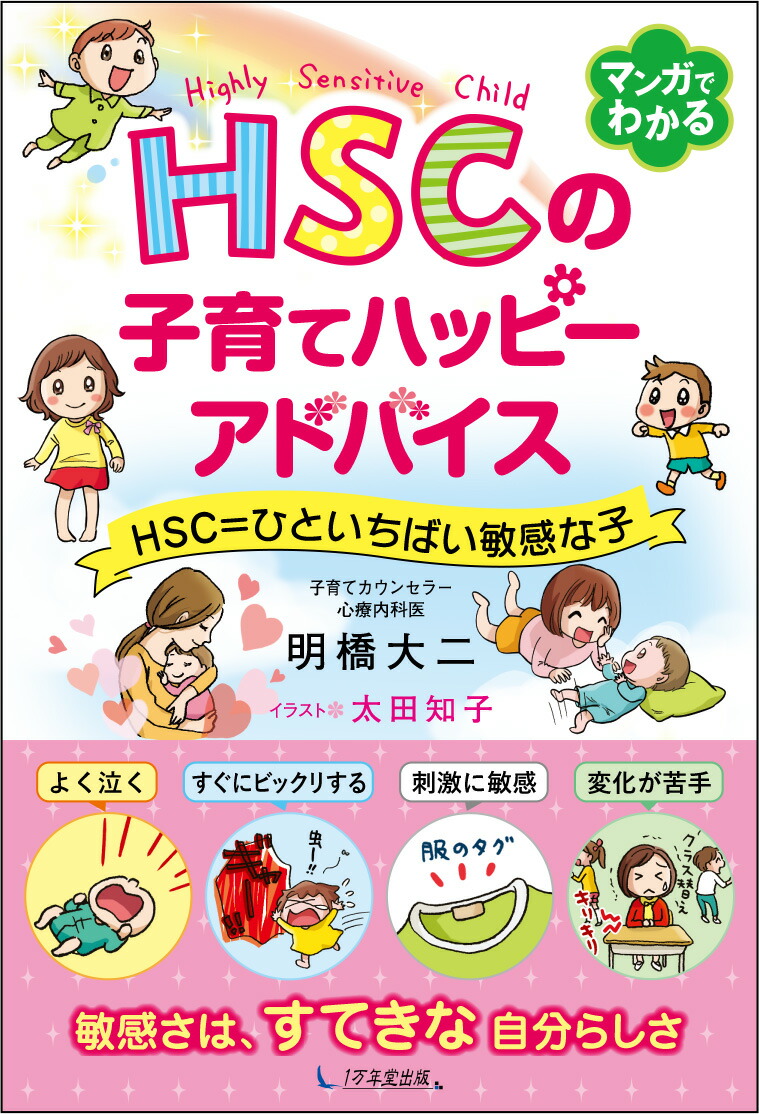

HSCの子育てハッピーアドバイス

発売日: 2018年06月

著者/編集:明橋大二, 太田知子

出版社:1万年堂出版

子育てハッピーアドバイスの著者であり、子育てカウンセラー・心療内科医でもある明橋大二によるHSCの子育て本です。HSCのチェックリストをはじめ、HSCの性質やHSCに適した接し方をマンガでわかりやすく解説します。

子どもの良いところを認めママやパパに寄り添う言葉がちりばめられており、子どもに対する肯定感もママやパパたちの自分に対する肯定感もあがりますよ。繊細な子どもの育て方に悩むママ・パパにおすすめの一冊です。

子どもの敏感さに困ったら読む本

発売日:2017年06月15日頃

著者/編集:長沼 睦雄

出版社:誠文堂新光社

児童精神科医である著者が、HSP/HSCの臨床医として現場に携わってきた経験をいかしてまとめたHSCの入門書です。精神医学本としての位置づけで、医師としての視点からHSCの基本的な気質や自閉症スペクトラム症との違いなどを解説しています。HSCを強みととらえ、ありのままを受け入れるためのヒントが見つかるかもしれません。

敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本

発売日:2019年06月21日頃

著者/編集:長岡真意子

出版社:秀和システム

5人の「敏感っ子」を育てたママが自身の経験と多数の文献に基づく知見をまとめた子育て術です。ママだからこそ書ける実践的な手法がまとめられており、子育てのヒントが満載です。

子どもへの接し方はもちろん、ママ自身のセルフケアも解説していますよ。「敏感さはギフトである」というとらえ方に勇気をもらっているママやパパがたくさんいます。仕事や育児で忙しいなかでもさらっと読めるわかりやすさも魅力です。

HSCの敏感さをポジティブにとらえよう

敏感な子どもの子育ては、ママやパパにとっても試練の連続かもしれません。イライラして声を荒げてしまうこともあるでしょう。困ったことに、こうしたママやパパのイライラもHSCにとっては刺激になるのです。疲れたときは、ママ・パパ自身が休息をとり気持ちを落ち着かせてくださいね。

HSCの特性はそれぞれに良い面も悪い面もあり、良い面をいかすことで芸術家にでも研究者にでも、組織のリーダーにだってなれる可能性を秘めています。HSCをポジティブに受け止め、子どもの自己肯定感が高まるように焦らずに向き合っていきたいですね。

もしもママやパパが適切な対応をとっていても日常生活に問題が生じるときは、ひとりで抱え込まず自治体の窓口などで相談しましょう。専門的な視点からアドバイスが得られるかもしれませんよ。

この記事は2022年4月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。