【産婦人科医監修】受精・着床はいつ起こる?受精までの時間と着床に何日かかるかを解説!排卵後から着床までの流れ・症状や計算法も紹介

目にみえる生理と違い、着床時期はいつなのか把握するのが難しいですね。排卵して受精から着床にいたるまでの過程やいつ着床するのか、かかる日数を医師監修で解説します。おりものや体温の変化、頭痛・腹痛やつわりなど着床時に起こる可能性がある症状、妊娠検査薬で反応が出る時期など、着床がいつかを知るためのポイントも確認しましょう。

本ページはプロモーションが含まれています

この記事の監修

目次

着床とは?

着床(ちゃくしょう)とは、受精卵が分裂した「胚盤胞(はいばんほう)」が、子宮内膜に潜り込んで完全に覆われるまでのプロセスを指し、受精後約12日間かけて行われます。

このあいだには卵子が卵巣を飛び出す排卵からはじまり、受精、受精卵の分割、子宮到達、着床までの過程があり、すべてのタイミングが複雑に連携し着床が成立しています。

たとえば、子宮内膜が着床に適した状態になったとき、子宮内に受精卵が存在しなければ着床は成立しません。子宮内膜が着床に適した状態となる時期はごく限られているため、この期間には「インプランテーション・ウィンドウ(着床の窓)」という呼び名が付けられています。

一般的に「妊娠した」というのはこの着床を指しますが、妊娠が確定するのは、妊娠初期に行うエコー検査で胎嚢(たいのう)と心拍が確認できてからになります。胎嚢と心拍が確認できるようになるのは、妊娠6週頃からです。

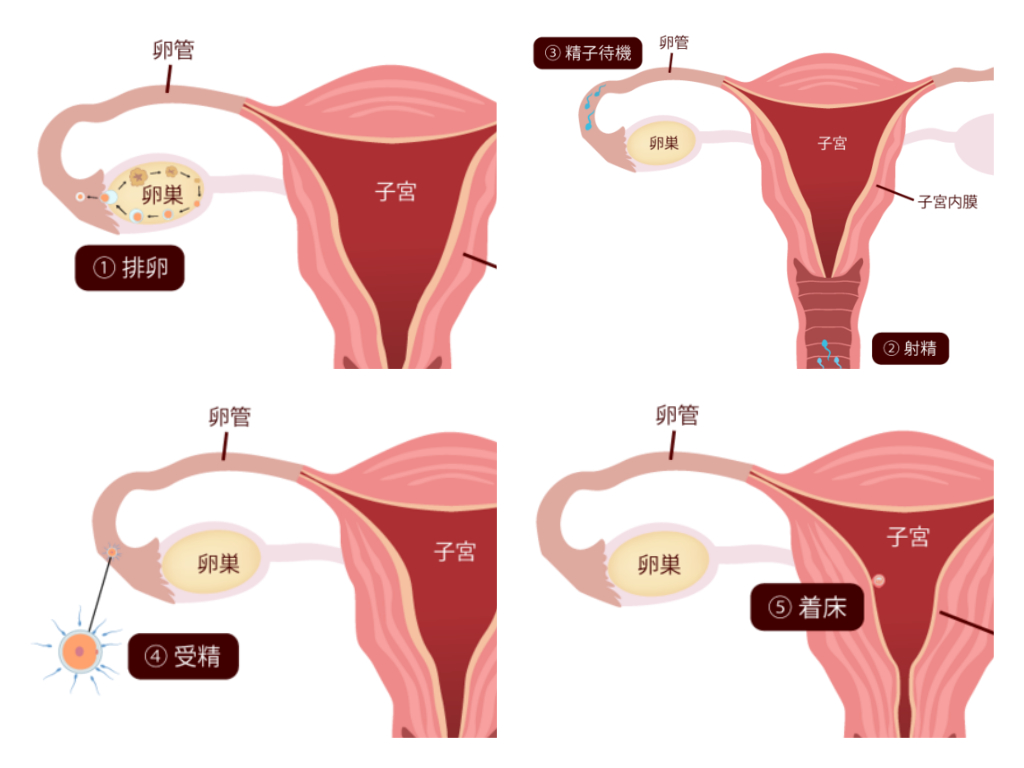

受精から着床するまでの流れ

排卵

排卵とは、卵巣の中にある「卵胞」が成熟し、破裂して中から卵子が排出されることをいいます。排卵が起こるのは、生理開始日から14日目頃となるのが一般的です。平均的な生理周期では、生理予定日の2週間前にあたります。1回の生理周期で排卵される卵子の数はひとつで、左右にある卵巣のうち、どちらか一方からのみ排出されます。

卵胞は赤ちゃんのときから卵巣内に存在していますが、その時点では「原子卵胞」と呼ばれ休止状態にあります。思春期を迎えると卵胞は成長を始め、約120日をかけて「前胞状卵胞」へと変化し、その後、約70日かけ直径2~5mmほどの「胞状卵胞」となります。

大きくなった卵胞は、卵胞刺激ホルモン(FSH)に反応して成長を続け、エストロゲンを分泌し始めます。そして、生理周期の6日目頃になると、複数ある卵胞の中からひとつの卵胞だけが残り、排卵に向けた成熟を加速します。

エストロゲンの血中濃度が一定以上になったとき、下垂体から黄体形成ホルモン(LH)が大量に分泌され「LHサージ」が起こり、24~36時間以内に排卵にいたるのです。

受精

受精とは、卵子と精子が融合することをいいます。卵巣から飛び出した卵子と、腟内に射出された精子が出合い受精卵となるには、さまざまな条件が一致しなければなりません。

射精された精子を待ち受ける最初の難関は、卵子との出合いの場になる「卵管膨大部」へいたることです。精子は一回の射精で数千万~1億個にのぼる数が放出されますが、30分から数時間かけて卵管膨大部にたどり着くころには数十~数百にまで減少しています。

無事に難関を潜り抜け卵管膨大部にたどり着いたとしても、卵子に出会い受精できるのは、たったひとつの精子です。それも、卵子と精子にはそれぞれ寿命があるため、タイミングを逃してしまうと受精することなく体外へと排出されてしまいます。

精子の寿命は平均が2~3日、長くて1週間ほどと考えられています。一方の卵子の寿命は約24時間で、そのうち受精できる時間は6~8時間しかありません。受精がいつでも起こるわけではないため、卵子と精子が受精するタイミングを図るには、排卵の1~2日前に性交することが理想といえそうです。

受精卵が卵管を進む

受精をきっかけに卵子は活性化され、細胞分裂を開始します。活性化した受精卵は分裂を繰り返しながら卵管を通り、4~6日をかけて子宮に進みます。このあいだに受精卵は、4日目に「桑実胚」、5~7日目には着床に適した「胚盤胞」へと発育します。

胚盤胞は、体外受精の胚移植の際にも用いられています。従来の体外受精では、採卵から2~3日間の培養で体内に戻す移植が行われていました。しかし近年は長期培養の技術が進歩し、より着床率が高い胚盤胞の状態で移植が行われるケースが増えてきています。

着床

子宮内に運ばれた胚盤胞は、子宮内膜から伸びる「絨毛」に取り込まれ、着床を開始します。このとき胚盤胞では、子宮内膜に着床するために、胚を包む「透明帯」という殻を破る「ハッチング」が起こっています。

着床時期の子宮内膜は、黄体期に分泌される「プロゲステロン」のはたらきで、胚が着床しやすい状態へと成長しています。プロゲステロンは排卵したあとの卵胞が変化した「黄体」から分泌される女性ホルモンです。子宮内膜を維持する作用もあり、着床が成立すると妊娠維持のために分泌が続きます。

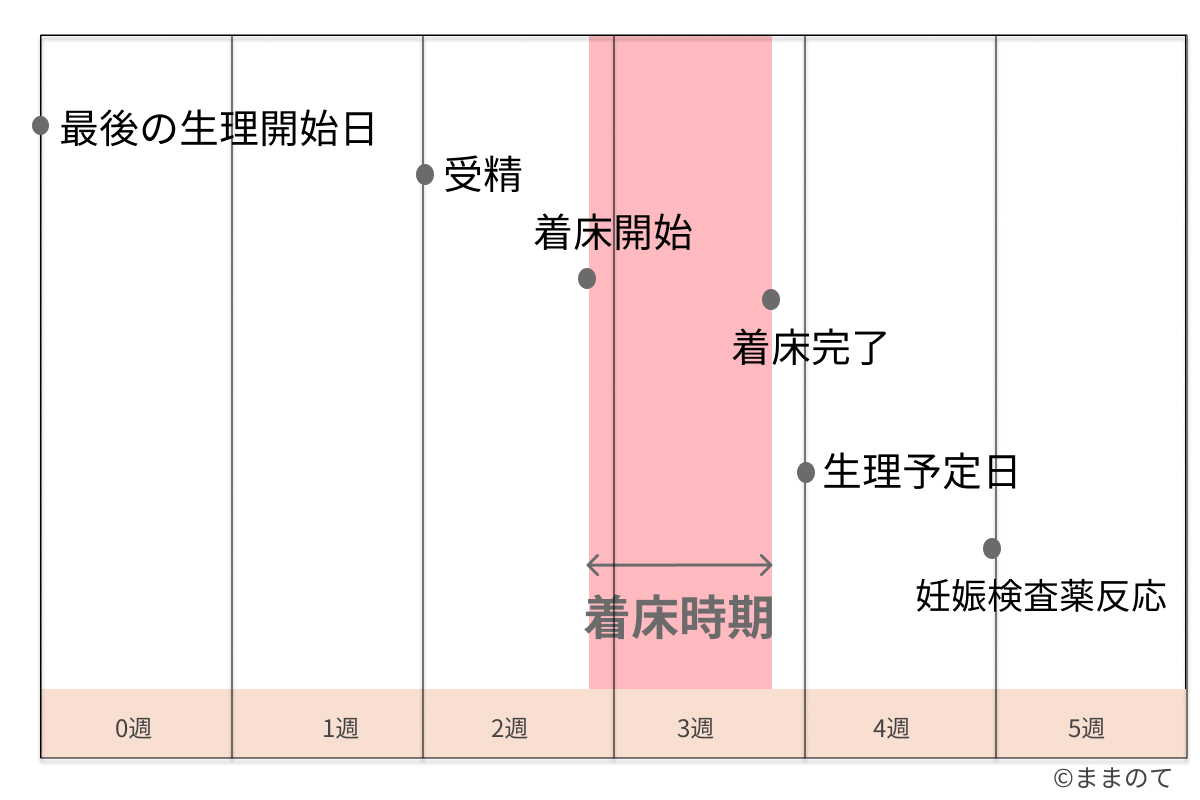

着床時期はいつ?妊娠週数では何週?

受精後約6日目に着床開始、約12日目に着床完了

排卵から生理予定日までのあいだ、受精がいつ起こり、着床がいつになるのか気になるところでしょう。精子は射精されてから5~6時間かけて受精能を獲得します。

卵子の受精可能時間は、排卵後6~8時間です。精子の寿命と卵子の寿命を考慮すると、排卵後に卵管から卵管膨大部へと進んだ卵子と受精能を獲得した精子がタイミングよく出会えるように、排卵日の前日に性交するのが理想です。

性交後、排卵、受精と順調に進むと、着床は受精後約6日目に開始します。その後受精卵は子宮内膜の奥に潜り込み、受精後およそ12日目には完全に子宮内膜の上皮が表面を覆い、着床が完了します。

着床が完了し、妊娠が成立すると胎盤の絨毛組織から「ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)」というホルモンが分泌されます。妊娠検査薬はこのhCGの尿中濃度を検知する仕組みです。

妊娠3週に着床が起こる

着床が妊娠の成立を指すとはいえ、妊娠週数を数え始めるのは着床が完了した日ではありません。着床が起こった周期の生理初日、すなわち「最終月経開始日」が「妊娠0週0日」となります。

妊娠週数は0日を起点に計算し、7日目から次週に入ります。12月1日に最後の生理が始まっているとしたら、妊娠0週0日目は12月1日、妊娠0週6日目は12月6日、妊娠1週目となるのは12月7日です。

このように計算すると、一般的な生理周期であれば排卵が起こるのは生理周期14日目、妊娠週数でいうと2週0日目となります。その後着床が起こるのは妊娠2週6日目、着床が完了するのは妊娠3週の後半になる計算です。

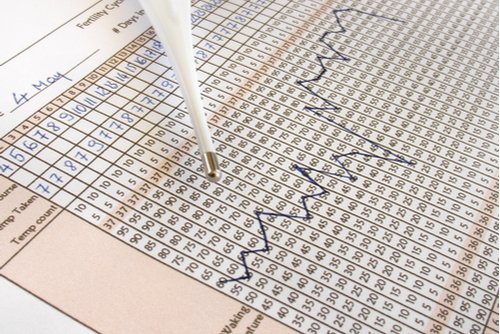

着床時期がいつなのか、基礎体温グラフでわかる?

着床時期は高温期が続く

排卵が起こると、黄体から分泌されるプロゲステロンの影響で基礎体温は高温になります。妊娠が成立していなければ高温期は約14日間で終了し、体温が低下して生理が始まります。

しかし受精卵が着床すると、子宮内膜を維持するためにプロゲステロンの分泌が継続されます。そのため基礎体温は下がらず、生理予定日を過ぎても高温期が続きます。ときには37℃超えとなることもあり、身体のだるさや胃の不快感などを覚えることから、風邪と間違えてしまうのも珍しいことではありません。

着床時期にインプランテーションディップが起こることも

インプランテーションディップとは、高温期に一時的に体温が下がる現象をいいます。妊娠したときの高温期にみられ、タイミングが着床の時期と重なることから、着床と何らかの関係があるのではないかと考えられています。

インプランテーションディップは医学的な用語ではなく、すべての妊娠でみられるわけではありません。定義もあいまいで、「何度下がれば妊娠」というような基準はなく、着床がいつだったかの目安となるようなものでもないのです。インプランテーションディップがないからといって妊娠していないとは断定できないので、生理予定日まで様子をみるようにしましょう。

着床の症状は出血と痛み?いつ起こる?

着床出血(出血や茶おりもの)が起こる時期と期間

着床出血とは、受精卵が子宮内膜に潜り込むときに起こる出血や茶おり(茶色いおりもの)のことを指します。着床出血が起こらないケースもありますが、一般的には生理予定日の1週間前~生理予定日当日頃にみられるものです。出血の量には個人差がありますが、生理ほど量が多くなく、1~3日で終わるのが特徴です。

着床出血は広く使われている言葉ですが、医学的な用語ではなく、医師によっては月経様出血と呼ぶこともあります。

着床痛が起こる時期と期間

着床痛は、着床が起こる時期から生理予定日頃までにみられる腹痛で、着床出血と並び妊娠兆候のひとつと考えられています。しかし、着床痛を説明する医学的な根拠はありません。

また、痛みの感じ方も人それぞれです。「下腹部がチクチク痛んだ」「内側からズーンと響くような鈍痛がした」という人もいれば、まったく痛みを感じなかったという人もいるように、着床痛は個人差があるものといえます。

腹痛やつわりなど、着床出血・着床痛以外の妊娠初期症状

妊娠するとhCGやエストロゲン、プロゲステロンといったホルモンが多く分泌されるようになります。身体のホルモンバランスが大きく変わるため、着床出血や着床痛以外にも、非妊娠時にはみられない症状があらわれます。

たとえば着床後から生理予定日頃には、おりものが白い、サラサラしている、茶色いといった変化を感じることがあるかもしれません。腹痛、腰痛、便秘、下痢などの症状もみられます。吐き気や胃の不快感のように、つわり症状があらわれる人もいます。

着床時期の過ごし方と注意点

妊娠を望むときに気を付けることとしてあげられるのは、精神的なストレスや身体的な疲れによるホルモンバランスの乱れを防ぐことです。

子宮内膜は、女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンによって、妊娠に適した状態につくられています。女性ホルモンは視床下部、脳下垂体、卵巣によって制御されており、ストレスや疲れがあるとホルモン分泌が乱れやすくなります。受精卵を着床しやすくするためにも、リラックスすることを心がけたいですね。

タバコや飲酒も避けるようにしましょう。特にタバコは着床率、妊娠率の低下に影響するという報告があります。一方で、胎児の正常な発育を助ける「葉酸」は意識して摂取したいビタミンです。バランスの良い食事や睡眠を心がけることは、ホルモンバランスの安定にもつながります。夫婦で禁酒や禁煙、規則正しい生活について考えてみると良いかもしれませんね。

着床後、妊娠検査薬を使うタイミングはいつ?

一般に市販されている妊娠検査薬は、尿中のhCG濃度が50IU/Lで陽性反応を示します。hCG濃度が基準に届くのは排卵から12~14日目頃です。ちょうど生理予定日頃と重なります。

しかし、市販の検査薬では生理周期や排卵日がずれていることを考慮し、生理予定日の1週間後を目安に検査することを推奨しています。生理予定日当日に検査をして陰性でも、生理の遅れが続くようであれば、1週間後に改めて検査をしてみてください。

着床の自覚症状は人それぞれ

排卵から受精にいたるタイミングや着床の時期は、非常に精巧に組み込まれています。妊娠の成立は、まさに奇跡のたまものといえるのかもしれませんね。それだけに、妊娠している可能性を探る情報は、少しでも早く欲しいものです。

しかし、妊娠初期の兆候はあらわれ方に個人差があり、感じ方も人それぞれ異なるものです。インプランテーションディップ、基礎体温の二段上がり、着床出血、着床痛など、多くの体験談が寄せられている現象もありますが、いずれも医学的な根拠に乏しく、確実な情報とはいえません。

着床時期に自覚症状がみられなかったからといって心配しすぎず、生理予定日が過ぎるのを待ってから妊娠検査薬を使って検査してみてください。

※この記事は2025年4月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。