認定こども園の管轄はどこ?種類や時間・利用方法!幼稚園・保育園との違いは?

子どもを幼稚園や保育園に入れたいと準備を始めた方は「認定こども園」という名前を聞く機会もあるのではないでしょうか。認定こども園は幼稚園と保育園の機能をあわせ持った施設として注目されています。ここでは、認定こども園の種類や、幼稚園・保育園との違い・利用方法などをまとめて解説します。

本ページはプロモーションが含まれています

目次

認定こども園とは?管轄省庁は?

認定こども園とは、小学校入学前の子どもに対して教育と保育を一体的に行う施設です。待機児童問題がなくならない保育園、少子化により廃園が相次ぐ幼稚園。そういった問題を解決するべく、2006年に認定こども園が創設されました。

2015年度に施行された「子ども・子育て支援新制度」では認定こども園制度が改善され、認定こども園の設置への行政手続きなどが見直されました。認定こども園が普及することにより、既存の幼稚園を活用し待機児童を解消したり、子どもの育ちの場を確保したりすることが期待されています。

認定こども園法

認定こども園は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」通称「認定こども園法」に基づき運営されます。

幼児期の教育・保育は、子どもの生涯の人格形成の基礎となります。また、少子化や社会環境の変化により保育のニーズが多様化しています。認定こども園法は、子どもの教育・保育と保護者に対する子育て支援を行う場を提供し、子どもが健やかに育つ地域環境を整えることを目的としています。

認定こども園の管轄はこども家庭庁

2023年3月まで、保育園は厚生労働省、認定こども園は内閣府、幼稚園は文部科学省により管轄されていました。2023年4月のこども家庭庁創設にともない、保育園と認定こども園はこども家庭庁の成育部門に移管されています。幼稚園は従来通り、文部科学省の管轄です。

認定こども園はもともと、子育て新制度に対する窓口として、内閣府の内部に「子ども・子育て本部」という組織が作られ議論されてきたものです。内閣府の職員はもちろん、厚生労働省、文部科学省からも職員を動員して対応にあたってきました。

多角的な視点によってバランスの取れた子育て制度となるように配慮されており、こども家庭庁に移管後はさらなる体制の強化、強力な業務の推進が図られています。

認定こども園の役割

認定こども園には、主に下記のふたつの役割があります。

・保護者の就労に関わらず、小学校入学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能

・地域の子育て支援を行う機能

保護者が働いている家庭でも働いていない家庭でも、3~5歳児は同じクラスで同じ教育や保育を受けることができます。さまざまな家庭環境の子どもと交流させたいと考えている場合や、幼稚園に子どもを預けながら働きたいと考える家庭にとっても魅力的な施設でしょう。

認定こども園の種類

認定こども園には「幼保連携型」「幼稚園型」「保育園型」「地域裁量型」の4種類があります。それぞれに職員の配置基準や保育室・園庭などの施設の設置基準が定められています。

幼保連携型認定こども園

幼稚園の機能と保育園の機能をあわせ持って単一の施設として設置・運営されるタイプの認定こども園。法的には学校および児童福祉施設と位置付けられており、原則的には国・自治体・学校法事・社会福祉法人が設置主体となることが定められています。

職員は保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ「保育教諭」である必要があります。ただし、認定こども園制度施行後の特例制度として、令和11年度末(2030年3月)までは保育士か幼稚園教諭のどちらかの資格を持っていれば良いとされています。

開園時間は一日11時間、土曜日も開園することが原則です。

幼稚園型認定こども園

もともと幼稚園であった園が保育園的な機能を備えたタイプの認定こども園。法的には学校と位置付けられており、国や自治体、学校法人が設置主体となります。

満3歳未満の子どもの保育を行う職員は、保育士資格が必要です。満3歳以上の子どもの保育・教育にあたる職員は、幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持っていることが望ましいものの、どちらか一方でも問題ないとされています。

保育が必要な子どものための保育時間を確保することなど保育園的な機能を備えることが求められていますが、開園時間は地域の実情に応じて設定されます。保護者の仕事などで子どもの長時間の保育が必要な家庭では、入園の申し込み前に開園時間を確認しておくと安心ですね。

保育所型認定こども園

もともと認可保育園であった園が、保育を必要としない3歳以上の子どもを受け入れ、3歳以上のすべての子どもに対して学校教育法に基づいた保育を行うタイプの認定こども園。法的には児童福祉施設と位置付けられています。

満3歳以上の子どもの保育・教育をする職員は、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持っていることが望ましいものの、どちらか一方でも問題ありません。ただし教育相当時間以外の保育にあたるには保育士資格が必要のため、実際には保育士資格を持っている先生が多いでしょう。満3歳未満の子どもの保育を行う職員にも保育士資格が必要です。

開園日や開園時間は、一日11時間の開園と土曜日の開園が原則とされています。

地方裁量型認定こども園

幼稚園・認可保育園がない地域の教育・保育施設(認可外保育施設)が、認定こども園としての機能を果たすタイプ。各都道府県が条例などで定める認可基準に従い認定されます。開園時間や食事についても地域の実情に応じて設定されます。

満3歳未満の子どもの保育を行う職員には保育士資格が、満3歳以上の子どもの保育・教育にあたる職員は幼稚園教諭・保育士資格の両方を持っていることが望ましいものの、どちらかを持っていれば問題ありません。

開園日や開園時間は地域の実情に応じて設定すると定められています。

認定こども園を利用するための支給認定とは?

子ども・子育て支援新制度では、認定こども園や保育園・一部の幼稚園を利用するために、教育・保育を利用する小学校入学前の子どもを3つの区分にわけて支給認定しています。認定こども園は保護者の就労に関わらず利用することができますが、利用するためには支給認定を受けることが必要です。

【支給認定の3つの区分】

・1号認定:満3歳以上(3~5歳)の保育の必要性がない子ども

・2号認定:満3歳以上(3~5歳)の保育の必要性がある子ども

・3号認定:満3歳未満(0~2歳)の保育の必要性がある子ども

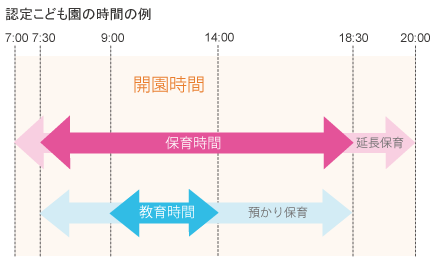

認定こども園に子どもを預けられる時間は?

認定こども園に子どもを預けられる時間は、子どもの認定区分によって異なります。1号認定の子どもは教育時間、2号認定・3号認定の子どもは保育時間の利用が可能です。

1号認定の子ども:教育標準時間

認定こども園では、3~5歳児に対して1日4時間程度の教育時間を設け、クラスごとの教育を行うことになっています。1号認定の子ども(保育を必要としない3~5歳児)は、この教育標準時間の利用が可能です。教育時間の設定は園によって異なりますが、9~14時ごろというケースが多いようです。

また、教育時間の前後の時間に預かり保育を利用することができる園も多いでしょう。預かり保育を利用する場合には、別途料金がかかります。

2号認定・3号認定の子ども:保育標準時間・保育短時間

2号認定の子ども(保育が必要な3~5歳児)と3号認定の子ども(保育が必要な0~2歳児)は、保育時間の利用が可能です。保育時間は保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)があり、保護者の就労の状況などに応じて設定されています。さらに必要に応じて延長保育を利用できるでしょう。延長保育を利用するときには、延長料金がかかります。

ただし、認定こども園の開園時間は園によって異なります。幼保連携型や保育所型の認定こども園では11時間の保育時間が原則とされていますが、それ以外の認定こども園では保育時間が8時間程度に設定されている場合もあるようです。保育時間を利用する予定の家庭では、入園前に確認が必要ですね。

認定こども園に給食はある?

認定こども園では、保育の必要性があるとされる2号認定の子ども(保育が必要な3~5歳児)と3号認定の子ども(保育が必要な0~2歳児)に対する食事の提供が義務付けられています。自園調理が原則とされており、園内に調理室の設置義務があります。

1号認定の子ども(保育を必要としない3~5歳児)については、2号認定・3号認定の子どもと同じ給食を提供する園が多いものの、お弁当を持参しなければいけない園もあるようです。

認定こども園に夏休み・冬休み・春休みはある?

認定こども園では、子どもの認定区分によって夏休み・冬休み・春休みなどの扱いがことなります。

1号認定の子ども

認定こども園を1号認定の子ども(保育を必要としない3~5歳児)が利用する場合には、幼稚園と同じように土日祝日休みで、夏休み・冬休み・春休みがあるでしょう。そのほか開園記念日などの休みの日が設定されている場合もあります。

ただし、夏休み・冬休み・春休み期間中も2号認定・3号認定の子どもが保育を受けるため、認定こども園は開園しています。長期休みのあいだに預かり保育を利用することができる園が多いでしょう。

2号認定・3号認定の子ども

認定こども園に通う2号認定の子ども(保育が必要な3~5歳児)と3号認定の子ども(保育が必要な0~2歳児)の休みは保育園と同様で、基本的に日祝日と年末年始(例:12月29日~1月3日)です。ただし園によっては、土曜日の保育を行っていなかったり、休園日が定められていたりするケースもあるようです。土曜日に仕事がある家庭などでは、申し込み前にチェックが必要ですね。

認定こども園の利用方法

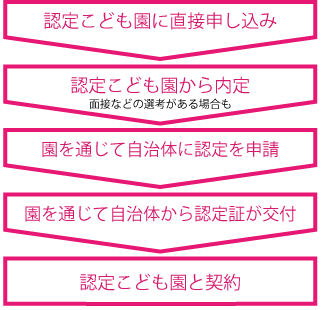

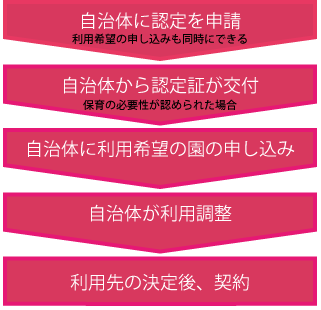

認定こども園の利用手続きは、認定区分によって異なります。ここでは1号認定と2号認定・3号認定の子どもが認定こども園の利用を希望する際の手続きをまとめました。手続きの資料などは自治体によって異なるため、住んでいる自治体や入園を希望する認定こども園に詳細を確認するようにしましょう。

1号認定の場合

1号認定の子どもが認定こども園を利用する場合には、園に直接申し込みを行います。定員超過の場合などには面接などの選考がある場合もあります。園から内定を受けると、園を通じて自治体に支給認定を申請・園を通じて認定証が交付されます。その後に園と契約を行います。

2号認定・3号認定の場合

2号認定・3号認定の子どもが認定こども園の利用を希望する場合には、自治体に利用の申し込みを行います。まずは自治体に支給認定の申請を行い、保育の必要性が認められると認定証が交付されます。

申し込み書類に希望する認定こども園や保育園の名前を記載し、申し込み手続きを行うと、自治体は各施設の状況や保育の必要性の程度をもとに利用調整を行います。利用先に認定こども園が決定すると契約し、子どもを認定こども園に預けることになります。

認定こども園は幼稚園と保育園の良さをあわせ持つ

2024年4月時点の認定こども園の総数は全国で10,483園と初めて1万を超え、在園者数も年々増加し118万人超となりました(※1)。しかし、地域によって施設数にばらつきがあり、情報量に不安を感じる方もいるでしょう。認定こども園は幼稚園と保育園の良さをあわせ持つ施設です。幼稚園や保育園に比べ、小学校入学前にいろいろな家庭環境の子どもと同じ教室で過ごせることも魅力のひとつです。

制度施行から2025年に10年を迎え、認定こども園はより利用しやすくなると期待されます。これから子どもを幼稚園・保育園に入園させたいと考えている家庭では、子どもの預け先のひとつとして認定こども園を検討してみても良いかもしれません。

ままのて限定!無料相談でプレゼントがもらえる

子どもの成長にともない、教育資金が気になるママも多いのではないでしょうか。「学資保険」は計画的に貯蓄をしたい家庭に人気の保険です。「保険見直しラボ」では、学資保険をはじめとする保険選びの相談をすることができます。

特選グルメギフトが選べる!保険見直しラボ

「保険見直しラボ」は、自宅や勤務先、近所の喫茶店などどこでも来てくれるので、遠出できない妊婦さんや子どものいるママでも安心です。ままのてのキャンペーンページから無料相談予約をし、面談後にアンケートに回答すると、選べる特選グルメギフトが必ずもらえます。面談日程は最短10分で決まるので、気軽に申し込むことができますよ。

おすすめポイント

・店舗来店不要。自宅や勤務先・近所の喫茶店などどこにでも来てもらえる。

・平均業界歴12年以上のベテランコンサルタントに相談できる。

・約30の保険会社から、一番お得な保険プランを比較検討できる。

・何度相談しても無料なので、納得がいくまで検討することができる。

※この記事は2025年7月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。