生後9ヶ月の赤ちゃんの発達・お世話・離乳食のポイント【イラストでまるわかり!】小児科医監修

生後9ヶ月の赤ちゃんは、ハイハイやつかまり立ちをするなど行動範囲が広がり、離乳食が3回に増える時期です。赤ちゃんの成長に合わせてお世話の仕方も少しずつ変わり、戸惑うママは多いかもしれませんね。ここでは、生後9ヶ月の赤ちゃんのお世話のポイントをわかりやすく解説します。一目でわかるイラストも参考にしてくださいね。

本ページはプロモーションが含まれています

この記事の監修

目次

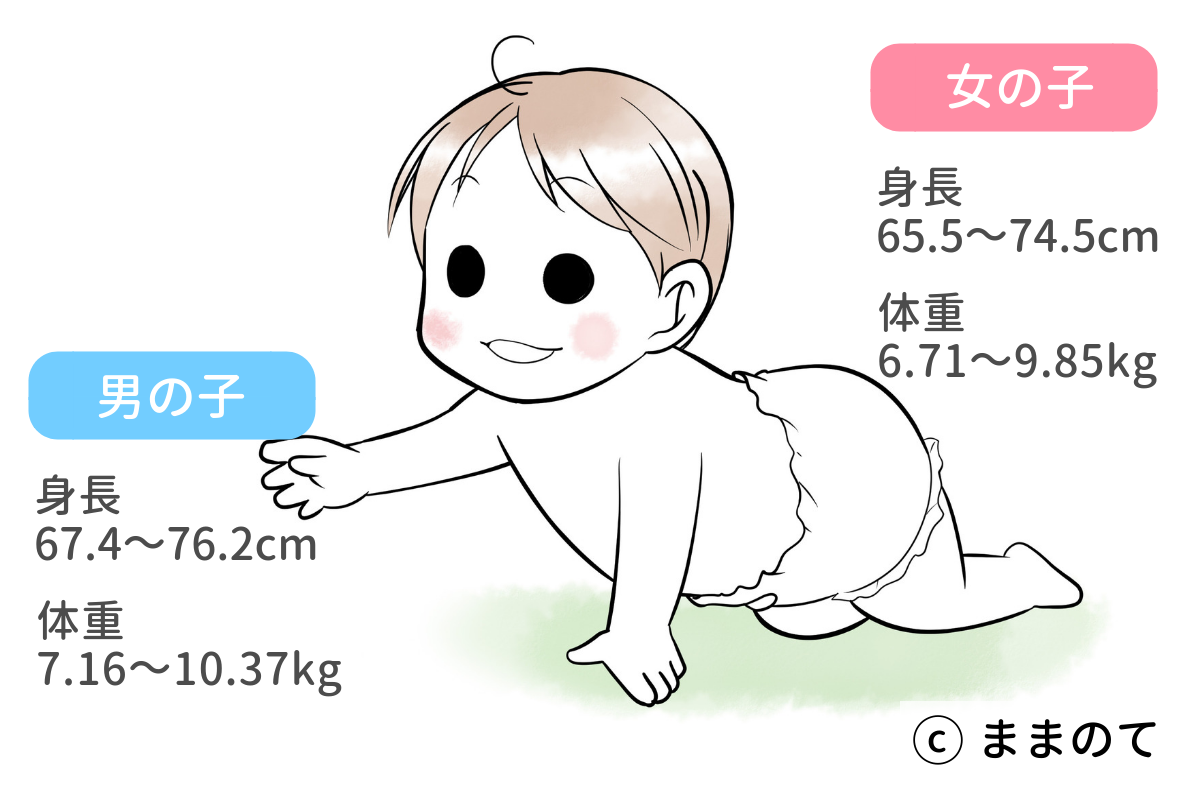

生後9ヶ月の赤ちゃんの身長・体重

赤ちゃんが生後9ヶ月になるころには、赤ちゃんらしいふっくらした体形から幼児らしい体形に少しずつ変化していきます。

生後9ヶ月の赤ちゃんの身長・体重の目安は以下のイラストの通りです(※1)。ハイハイやつかまり立ちをするなど動きが活発になるため、一時的に体重が増えない赤ちゃんもいますが、元気な様子であれば特に心配はいらないですよ。

生後9ヶ月の赤ちゃんの身体の発達

ハイハイが上達する

生後7~8ヶ月でハイハイを始めた赤ちゃんは、生後9ヶ月頃には自由に方向転換しながら自分の行きたいところに行けるようになります。なかには膝を床につけずに手のひらと足の裏を使って進む「高ばい」を始める赤ちゃんもいるでしょう。

ただしハイハイの時期は赤ちゃんによって異なります。生後10ヶ月以降にハイハイを始める赤ちゃんや、ハイハイをせずにお座りからつかまり立ちやつたい歩きに移行する赤ちゃんも珍しくありません。

つかまり立ち・つたい歩きをする子も

赤ちゃんの筋肉が発達し足腰が強くなってくると、赤ちゃんは椅子やソファなどの家具につかまって立つようになります。つかまり立ちを繰り返すうち、赤ちゃんは膝の曲げ伸ばしや身体のバランスのとり方を覚え、次第につたい歩きをするようになりますよ。

指先を使ってものをつまめるようになる

生後9ヶ月頃は、赤ちゃんの指先の発達が著しい時期です。親指と人さし指を使って物をつまめるようになります。小さなお菓子などを自分で口に運ぶ姿も見られるようになりますよ。

両手の連動も発達します。多くの赤ちゃんは、右手から左手へ、左手から右手へとおもちゃを自由に持ち変えられるようになります。両手に持った積み木をカチンカチンと打ち合わせたり、洋服についたヒモやボタンなどを引っ張ったりと、遊びの幅が広がるでしょう。

生後9ヶ月の心の発達

後追いをする

ハイハイができるようになった生後9ヶ月頃は、ママが目の前からいなくなると、自分でママを探して追いかけるようになる赤ちゃんが多いものです。家事はもちろんトイレにも入れずに困ってしまうママも多いでしょうが、後追いは赤ちゃんの成長の一環です。赤ちゃんのそばを離れるときには声をかけたり、抱っこやおんぶを活用したりして、上手に後追いの時期を乗り切ってくださいね。

言葉の意味がわかるようになる

生後9ヶ月頃には、赤ちゃんは周囲の大人が話している言葉をだいぶ理解できるようになります。自分の名前を呼ばれると声のしたほうを見たり、「バイバイ」と言うと手をふったりと、少しずつ言葉のコミュニケーションが取れるようになりますよ。

自分の意思を表現するようになる

情緒の発達にともない、赤ちゃんは自分から気持ちを表現するようになります。ママやパパの注意をひきたいときに声を出したり、抱っこしてほしいときに両手を広げたりするなど、周囲の人に自分の意思を伝えようとし始めます。

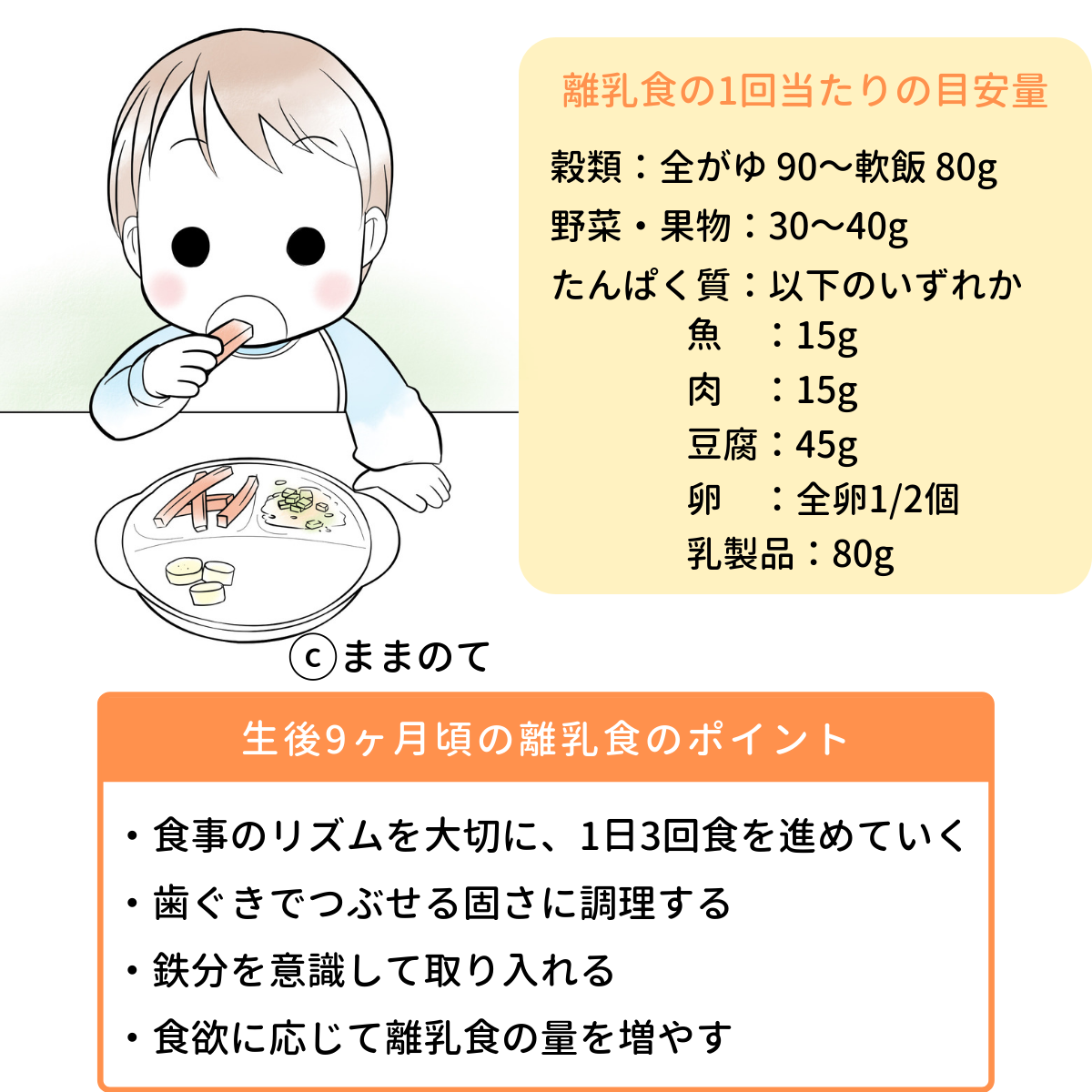

生後9ヶ月の離乳食

離乳食のポイント

生後9ヶ月頃は離乳食の後期(カミカミ期)に入り、1日3回食にステップアップする時期です。1回の食事量の目安は上記イラストの通りですが(※2)、個人差があるので赤ちゃんのペースに合わせて進めても大丈夫ですよ。食材の固さは歯ぐきでつぶせるくらいを目安にし、やわらかく調理しましょう。

生後9ヶ月頃になると、赤ちゃんはママの胎内で蓄えてきた鉄分を使い果たしてしまいます。なかには貧血になってしまう赤ちゃんもいるため、離乳食で積極的に補うようにします。ほうれん草や小松菜、赤身の肉や魚、大豆製品や海苔などをメニューに取り入れて、上手に鉄分を摂取するようにしましょう。

離乳食を食べないときには?

赤ちゃんが離乳食を食べないとママは悩んでしまいますよね。そんなときは以下の方法を試してみてください。

・自分で食べさせてみる

・固さを見直す

・味つけを変える

・ベビーフードを利用してみる

・スプーンや椅子を変える

・生活リズムを整える

・たくさん遊ばせる

・楽しく食べる雰囲気作りをする

赤ちゃんの好みや意思がはっきりしてくる時期なので、好き嫌いや食べムラが一時的に出ている場合があります。神経質になりすぎずに、食べることは楽しいことだと赤ちゃんに体験させてあげましょう。

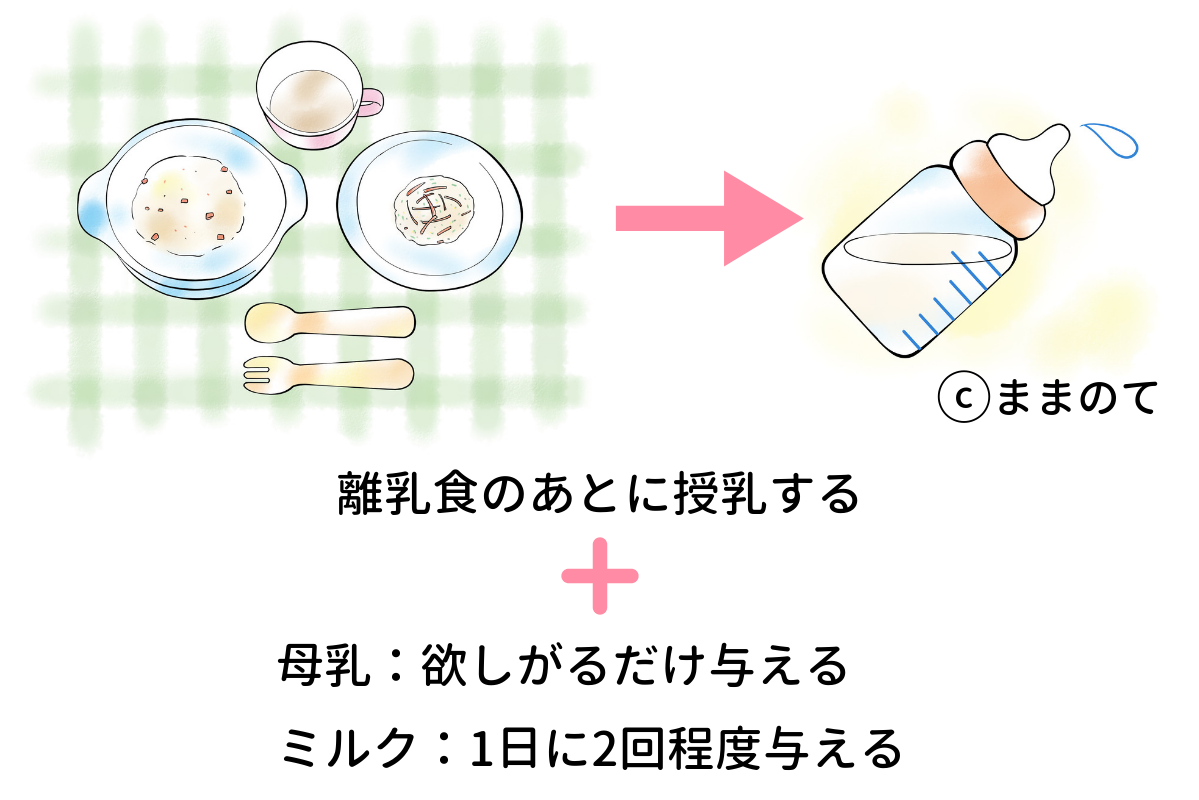

生後9ヶ月の授乳回数や量【ミルク・母乳】

生後9ヶ月頃になると、赤ちゃんは1日に必要なエネルギーの半分以上を食事で摂れるようになりますが、まだ授乳は必要です。食後の母乳やミルクは欲しがるだけ飲ませてあげましょう。

これとは別に、ミルクであれば200mLを1日2回程度、母乳であれば欲しがるだけ与えてかまいません。ただし、食事の前に授乳すると満腹で離乳食が食べられなくなってしまうため、授乳のタイミングには注意してくださいね。

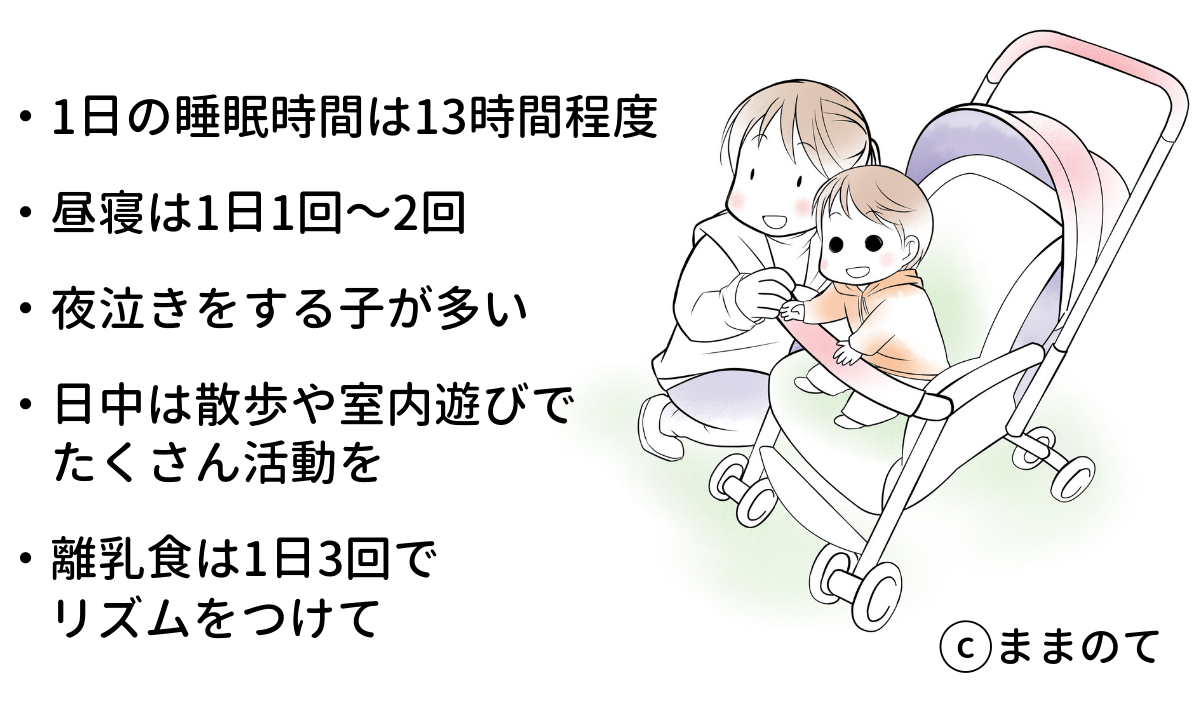

生活リズムと睡眠時間・夜泣き

1日の睡眠時間は13時間程度

生後9ヶ月頃の赤ちゃんに必要な睡眠時間は、12~15時間(※3)とされています。新生児のときに比べて起きている時間は増えましたが、1日の半分以上は寝ていることになります。日中1~2回のお昼寝をする赤ちゃんも多くいますよ。

夜泣きをする子が多い

生後8~9ヶ月頃に夜泣きのピークを迎える赤ちゃんは多いようです。心身ともに成長著しい時期のため、脳の興奮がおさまらないこと、歯が生えてくるむずがゆさが不快であることなど、さまざまな原因が推測されています。

夜泣きは何をしても泣きやまないことが多いですが、日中にたくさん遊び、お昼寝の時間を決めるなどして生活リズムを整えると、改善されるケースもあるようです。

生活リズムの整え方のポイント

1日3回の離乳食の時間を軸にしてスケジュールを決めると、生活リズムが整いやすくなります。離乳食の合間にお散歩、お昼寝、お風呂の時間などを組み込んでみましょう。

朝は決まった時間に起こし、カーテンを開けて太陽の光を浴びさせるとすっきり目覚めます。夜は寝る時間になったら部屋を暗くし、テレビの音を消して眠る環境を整えましょう。毎日繰り返せば自然と生活リズムが整っていきますよ。

生後9ヶ月頃の遊び方とおもちゃ

おすすめの遊び方

生後9ヶ月頃の赤ちゃんは手先が器用になり、手で持って調べて遊ぶようになります。次々と出てくるティッシュに夢中になったり、積み木を繰り返し崩して遊んだりする様子がよく見られます。

じっと見て観察するようにもなるため、バイバイやバンザイなどパパやママのまねができるようになります。まねっこ遊びは脳が複雑な働きをしている証なので、まねできたらたくさんほめてあげましょう。

わらべ歌や動きが付いた歌も大好きです。ママの膝に座らせて歌ったり、歌に合わせて身体を動かしてあげたりすると喜びますよ。

ボール転がしやぎっこんばったんなど、大人とかわりばんこにする遊びを楽しむようになります。気に入った遊びは何度も繰り返すので、大人は少し面倒に感じるかもしれませんね。しかし、遊びは赤ちゃんの発達を促し、相手を信頼する気持ちを育てるのに大切な役割を果たします。パパやママも赤ちゃんと一緒に楽しむようにしましょう。

おすすめのおもちゃや絵本

器用になった手先を使って遊べるものがおすすめです。積み木は積んだり崩したりする以外にも、音を鳴らしたり、見立て遊びができたりといろいろな遊び方ができます。同様に、ままごと道具も遊びの幅が広がるおすすめのおもちゃです。

また、つかまり立ちができるようになれば、押し車にもチャレンジできますよ。押し車は、赤ちゃんが歩く感覚を覚えてひとりで歩くための助けになります。

絵本は「わんわんだね」「おおきいね」などと話しかけ、親子で気持ちの共有ができるものを選ぶと良いでしょう。

■生後9ヶ月頃におすすめのおもちゃ

・ぬいぐるみ

・やわらかいボール

・パペット

・ラッパや太鼓など自分で音が出せるもの

・お絵描きができる鉛筆と紙

・積み木

・ままごと道具

・押し車

赤ちゃんのお世話のポイント

安全対策をしっかりとしよう

ハイハイやつかまり立ちができるようになると赤ちゃんの行動範囲が広がるため、家の中の安全対策の再点検が必要です。

指先で小さな物をつまめるようになるので、医薬品やボタン電池などの誤飲事故に気をつけましょう。

風邪や発熱に注意しよう

生後6ヶ月頃まではママからもらった免疫で病気にかかりにくい赤ちゃんも、この時期を過ぎると風邪などをひきやすくなります。

発熱や鼻水、咳などの症状があっても、赤ちゃんの機嫌が良く食欲があればあわてて病院に行く必要はありません。しかし、いつもと違う様子が気になるときには受診するようにしましょう。

下痢に注意しよう

下痢の主な原因に細菌やウイルスに感染して起こる胃腸炎があります。下痢になると脱水症状を起こしやすいので、水分をこまめに与えます。おむつかぶれにもなりやすいため、赤ちゃんのおしりを清潔にすることに気を配りましょう。発熱や嘔吐をともなうときは早めの受診をおすすめします。

病気の下痢とは別に、離乳食が進み、食べられる食材が増えてきたことで起こる下痢もあります。初めて食べた食材は何か、いつも同じ物を食べると下痢をしていないかなどをメモしておくと良いでしょう。

虫歯対策をしよう

歯が1本でも生えてきたら虫歯対策を始めましょう。生後6~9ヶ月頃には下の前歯が生えてくる赤ちゃんは多いため、拭き取りシートや赤ちゃん用歯ブラシを使ってきれいにしてあげます。歯ブラシに慣れるためにも習慣づけられたら良いですね。

9~10ヶ月健診を受けよう

乳幼児健診は、赤ちゃんの発育や発達をチェックするのに良い機会です。積極的に受けて、赤ちゃんの健康状態を把握しておきましょう。

9~10ヶ月健診では、ハイハイやつかまり立ちをするか、歯の生え具合はどうかなどをチェックします。離乳食の進み具合についても聞かれるので、心配なことがあれば相談してみましょう。

お世話は大変だけれどかわいさで乗り切ろう!

ハイハイやつかまり立ちができるようになると成長をうれしく感じる一方で、目が離せなくなる心配がありますよね。離乳食も3回に増え、ママは一日中お世話にかかりきりです。

それでもきっと、日々成長していく我が子のかわいさに癒やされ、幸せを感じることも多いでしょう。生後9ヶ月の赤ちゃんにしか見られない様子をしっかりと目に焼きつけ、毎日のお世話のパワーの源にできたら良いですね。

(文・ままのて編集部/イラスト・さがみかずさ)